|

EOS津野の 電子光学講座 Contact: eostsuno@yahoo.co.jp |

STYLE

ここでは透過電子顕微鏡に使われる対物レンズの開発小史を述べます。TEMを作っているのは、 今では、世界で3社しかありません。そのレンズ開発は大学で行われているわけでもありません。ということで、実際にTEM/STEMのレンズ開発を経験できる立場 これらの3社の技術者(私も何年か前まではその一人でしたが)以外にはいないので、その設計上 のノーハウをここでご紹介してもしようがないと思われます。しかし、その開発の歴史は皆さ んも興味を持っていただける内容を持っているのではないかと思います。レンズの開発は、 その最終ゴールまで到達してから、収差補正にバトンタッチしました。その他のレンズSEM, LEEM, PEEMといった電子顕微鏡のレンズは、バラエティーに富んでいることもありますし、 要求が異なっていることもあり、TEM/STEMのレンズとは違っています。これらは今も、いろ いろな人たちによって開発が続けられています。ここでは、TEMのレンズ開発の進歩について 示します。 |

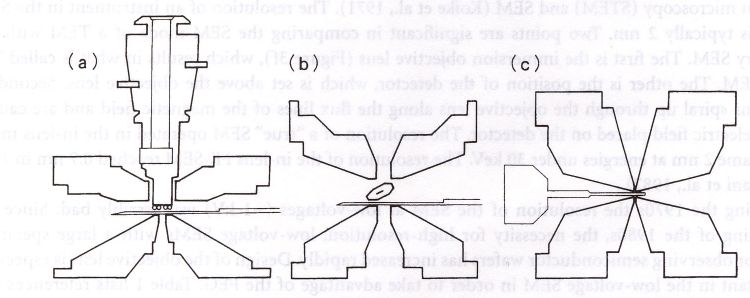

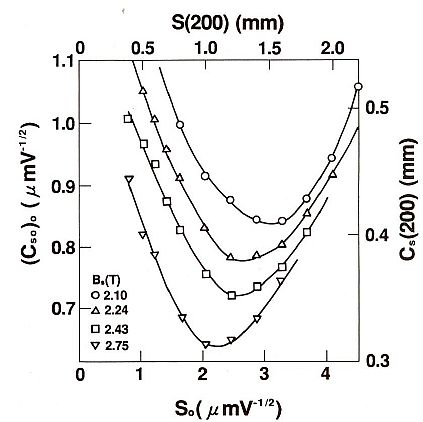

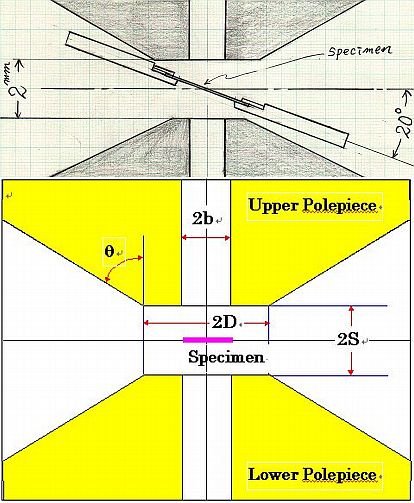

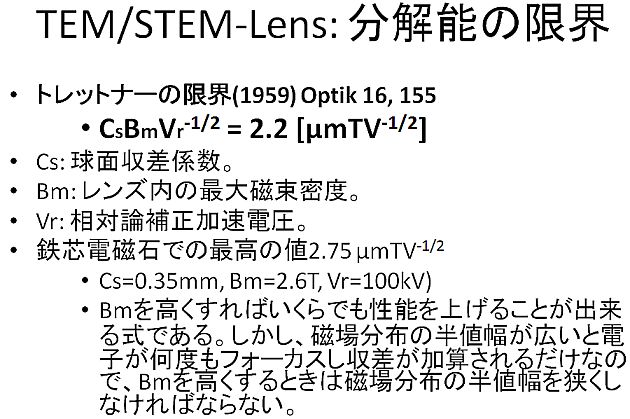

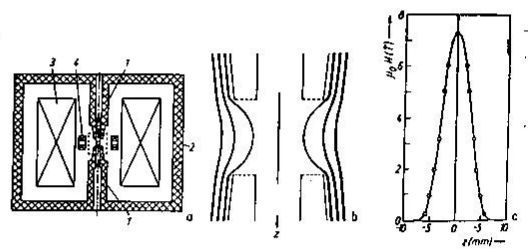

2.4. 透過電子顕微鏡(TEM)の分解能限界TEM/STEMの対物レンズ形状は、今では電子顕微鏡の発明者であるRuskaと、彼がシーメンス社 に入ってそこで電子顕微鏡の商業生産にかかわった時の同僚であったLieckeとの名前を冠して 呼ばれているLiecke-Ruskaレンズが大部分に使われています。これは特別の名前で呼ばれて いますが、その内容は誰でも知っている、狭いギャップと小さな穴径を持ったレンズのこと を意味します。対物レンズの収差はギャップが小さいほど、そして穴径も小さいほど小さく なりますから、これは当たり前の設計で、試料を挿入できるぎりぎりまでギャップの長さを 小さくしなさいということに過ぎないわけですが、そこに至るまでは長い道のりでした。このレンズの他にそれではどんなレンズがあったかといえば、3種類のレンズが知られて いました。Conventional,Condenser-ObjectiveそしてSecond Soneと呼ばれています。これら の名前からはわかりませんが、この分類は照射レンズとしての働きによるものです。Second- Zoneレンズ[文献1]は、明石製作所の明石さん達が始めたもので、コンデンサレンズと対物 レンズの前方磁場で、試料の直前に一度クロスオーバーを作るビーム照射方式です。 Conventionalというのが一番長く使われたものですが、コンデンサレンズと対物レンズの 二つの合成レンズでビームを試料上に照射します。コンベンショナルレンズの代表的な例 としては、谷中レンズが有名です。谷中レンズは、上側の磁極のポールピースの穴径が大きい にも拘らず、高分解能が実現できるレンズということで知られています。上極の穴径を大き くする必要性は、試料の挿入方法にあります。昔はトップエントリーという対物レンズの 上から試料の入った筒を対物レンズの穴の中に落とし込む試料ホルダーが主流でした。穴径 が大きくとも、ギャップを狭くし、下極の穴径を小さくし、さらに下極のテーパー角度を60° 程度と大きく取れば、収差は主に下極側で決まるため、大きな上極の穴径が収差を大きくする ことはないというのが谷中レンズの考え方でした。谷中レンズが高分解能電子レンズの代名詞 として長く使われた理由は、収差の小ささとともに、試料ホルダがサイドエントリー方式に 比べて軸対称であることから安定性に優れ、また、試料に照射されるビームの照射角度が 小さいため使いやすいという点がありました。Liecke-Ruskaレンズと谷中レンズの文献は、 電子顕微鏡開発史のページに載せてあります。図1には今は なくなってしまったトップエントリー型と呼ばれる試料挿入法を使う谷中レンズと、サイド エントリー方式と呼ばれた横から試料を挿入する方式、同じくサイドエントリー方式ですが、 高空間分解能が得られるリーケ・ルスカ方式のコンデンサ・オブジェクティブレンズの例を 示しています。 Liecke-Ruskaのコンデンサオブジェクティブレンズは、それが提案された当時においては、 電子顕微鏡の分解能はレンズの収差ではなく、装置の安定性や、非点などで決まっていたため、 特にそのようなレンズである必要がなかったこと、何よりも、コンデンサオブジェクティブ レンズというのは、上下対称なレンズの真ん中に試料を置きますので、下側のレンズで像が フォーカスするということは試料上にも照射ビームがフォーカスしてしまうことを意味して います。これをコンデンサレンズによってある程度広げないと像がよく見えないことになって しまいますので、照射レンズ系にかなりの工夫が必要になります。これができるようになった のはそれほど昔のことではありません。 しかし、分解能の向上によって、このコンデンサオブジェクティブレンズを上回る分解能を実現 することはできず、どうしてもこのレンズに頼らざるを得なくなったのが、1980年代だったわけ です。ちなみに、200kVの電子顕微鏡で、球面収差を谷中レンズでは0.7mmまで小さくすることが できましたが、それ以下は無理でした。これに対して、Liecke-Ruskaレンズでは、0.3x位まで 小さくすることができました。xは3とか5とかの数値が入ります。Cs=0.30mmにするのは私の経験 では無理でした。その様子を示したのが図2です。横軸がギャップの長さで下の軸には加速電圧 に依存しない一般化した長さでとってあり、上段に200kVの場合のギャップ長が取ってあります。 200kVで球面収差係数Csの値は0.31から0.32mm程度まで行っていますが、0.30mmを下回っていません。もう一つの点は、200kVでは0.3xmmを得るためには ギャップ長は1.5mm以内にしなければなりません。試料を入れるだけですと、これでも間に合わ ないことはないのですが、試料傾斜が少しは出来ないと結晶の方位角などを合わせられません ので、厚さ1mmのホルダーで少し+-10°程度の傾斜のために隙間を空けますと、結局Cs=0.4xmm位 が現実的になります。図3には、ポールピース先端の形状と試料傾斜の関係を示しています。 上の図では+-20°傾斜の場合が示されています。先端の頂面径と孔径、傾斜角などが関係して きます。もちろん、試料ホルダの厚みも考慮します。 分解能の限界については古くからTretnerの限界と言う式が知られていました。これを図4に 示します。ただ、この式ではその限界がレンズの作る最大磁束密度で決まると言うことに なっていましたので、レンズの形状を工夫してより高い磁場を作ればどこまでも高い分解能が 得られるのではないかと言う誤解を与えかねませんでした。 分解能の限界が、最終的にはレンズの形状ではなく、ポールピースに使用する磁性材料の飽和 磁束密度で決まることも図2を見ていただけるとわかります。バルク材料で最大の磁束密度を 持つのがパーメンダーあるいはパーメンジュールPermendurと呼ばれる49%Co-49%Fe-2%V合金 です。この飽和磁束密度は図2の上向き三角で示した2.24Tesla近辺になります。最高の磁束 密度を示すのは実は30%Co-70%Fe合金でその飽和磁束密度は図2の四角で示した2.43Tesla になりますので、材料の選択は最後の性能のところで影響が出てくることになります。 Permendurでバナジウムが2%も入っている理由はこの合金がかつては板材として冷間圧延 で使用されていたときの名残で、電話機の振動板として利用されていたと聞いています。 しかし、ポールピース材料としては板材ではなく熱間鍛造で整形されますから、バナジウムの 含有は不要でこれを抜くだけでもかなり飽和磁束密度は上がるだろうとか、いろいろ材料に 改良を加えてみた時代もありました。しかし、特別な組成で少量の金属材料を作ってもらう ことのコスト高により、実験をやってみたと言う程度で終わりになってしまっています。 図2のBs=2.75Teslaと言うのは鉄と窒素の合金薄膜で最高磁束密度がここまであがったと 言う話が出たことがありましたので、その場合はと思って掲載してみたものです。電磁石の ポールピース材料としての最高磁束密度合金を求める研究が永久磁石探索や超伝導材料探索 などに比べて実りの無い研究であると言うこととなってしまうのは、ごく少ない量で、異なる 組成の材料を作って、飽和磁束密度が上がったとしても、レンズとしての性能を出すため には少なくとも、100kgか200kg以上のインゴットで充分な鍛造比を取って棒材を作り、それを 削ってレンズを製作しなければならないため、材料の変更による性能向上は長い年月と、 多額の費用を必要とする事業になってしまいます。そのため、現在でも、Fe-Coより高い 最大磁束密度を持つバルク合金材料は存在しても、実用的には使えないのです。 従って高分解能TEM用の電子レンズの開発は既存の49%Co49%Fe-2%V合金を鍛造するか、線引き した材料を使うことで、終了したわけです。収差補正の成功が1990年代ですから、限界まで 行ってからうまく引き継がれたということもできます。電子顕微鏡だけを見ていますとこれで 良いいのですが、強磁場を利用する他の装置について見てみますと、事情はまったく異なります。 ほとんどすべての強磁場装置、その代表はMRIというNMRを利用した画像診断装置ですが、 これらは超電導磁石に移行しました。実は、電子顕微鏡レンズでも1960年代から超電導磁石 への移行が検討されました。1980年になって唯一成功したシーメンス社のDietlich女史ら [文献2]は、この装置の開発が終わりになってしまうことを恐れて、ドイツ政府に日本への 技術移転の許可を求めました。ドイツは、電子顕微鏡を発明した国として、政府もその開発 に対する援助をしてきており、シーメンスが電子顕微鏡事業から撤退した後も、Dietrichの 定年まで超伝導レンズの研究を継続するよう依頼し、1982年の時点で、その引退の時期が 迫っていたのでした。こうした事情から日本への移管が決まりました。ただ、どこに移管 するかの選択に当たっては、交渉に当たった私に対してディートリッヒの目は厳しかった ことを覚えています。 |

|

|

その交渉の過程でわかったのですが、超電導レンズというのは、マイスナー効果という |