シーメンス超電導レンズ技術導入

私は、1984年に初めて海外出張をいたしました。輸出が多い理化学製品を扱っていたJ社

としては遅いスタートでした。この時は、ドイツのハンブルクで開かれた電子顕微鏡の

国際会議に出席するためでしたが、終わってから、大学時代の教授の息子さんが、ドイツ南部

のレーゲンスブルク大学に留学しており、そこの研究室にあったJ社の古い電子顕微鏡に不具合

が生じた時にそのころドイツは代理店販売であった関係で、スムーズな修理が出来なかったため、

部品の供給などでお手伝いをしていた関係で、そこの教授が感謝しており、近くのミュンヘン

にあるシーメンス社のDr.ディートリッヒ女史と親しく、せっかく来るのだから、シーメンス社

を訪問して超電導電子レンズを見学していかないかと言う話が持ち上がり、留学中の教授

の息子の車で、訪問いたしましたところ、ディートリッヒ女史の定年までシーメンス

で研究を継続することは認められたが、その後は、他社に依頼して引き継いでもらう

必要があるということで、同じドイツ国内にあるツァイス社にはすでに打診しましたが、

電子顕微鏡部門は小さいので、とてもそこまで手が回らないということで断られたと

いうことでした。

実際の引継ぎの滞在は、いまはJ社の専務をしておられるI氏と交代したため、

この装置の詳細についてはわからないこともありますが、何回かの訪問でいろいろ調査した

内容について以下に述べることにます。いま、超電導電子レンズを作ろうとする機運は

ありませんが、この装置では、完全反磁性と言う磁場をその物質の中を通さない性質を

持った、現在まだ、何の応用も見つかっていない超電導の一つの応用が使われれている

点で参考になる点があると考えられますので、以下に述べておくことにします。超電導

では普通、磁場はコイルだけで作っています。普通の応用では、多くの場合、一様磁場

が求められるので、コイルだけでよいのですが、電子レンズは、鋭い磁場分布を必要

とします。このため、コイルだけではうまくレンズ作用が出来ず、大部分の人達は

失敗したのですが、ディートリッヒ女史がなぜ成功したかは、この完全反磁性と言う

超電導体の性質を利用して鋭い磁場分布を作ることに成功したからなのでした。

完全反磁性の性質をご覧なりたい方は、お台場にある日本科学未来館を訪問されると、

その実験をしていますので、見学出来ました。少なくとも、開館して数年以内に、私が

ここでボランティアをしていた時代に始められました。今やっているかどうかは保証

できませんが。

1982年当時、ドイツのハンブルクで開かれた国際電子顕微鏡学会に出席する

ことになりましたので、当時ミュンヘンの近くのレーゲンスブルクに滞在中の大学時代

の教授の息子の所を訪問することにしました。ここではJ社の電子顕微鏡の古い機種を

使っていましたが、当時サービスが代理店契約であったため、思うに任せず、その都度

色々お世話してあげていましたので、教授も喜ばれ、近くのシーメンス社のDr. Dietlichに

紹介しても良いという話になりました。このディートリッヒ女史は超電導電子レンズの

開発に世界でただ一人成功した人なのですが、シーメンス社が電子顕微鏡事業から撤退

したため、この研究もクローズしようとしたところ、ドイツ政府の方から、ディートリッヒ

女史の定年までこの研究を続けてくれと言う要請があり、それが数年後に迫っていたと

いうことでした。訪問してみると、電子顕微鏡本体は古い装置でまともな像は写らず、

その当時、やはりこの装置を自分のヘリウム温度の電子顕微鏡として導入して使おうかと

考えて別の日に訪問したF教授はあきらめたということでした。同じ装置の見学をして、

別々の結論を出したことも面白かったのですが、私は本体の古さなどはどうでもよく、

ただ、完全反磁性を利用して鋭い磁場分布を作ったというそのアイデアに引かれ、これを

実現したために、世界でただ一人、超伝導電子レンズの開発に成功したことが分かり、

それにほれ込んだわけです。

ディートリッヒ女史は、その後私がこの装置導入を目的として再訪問した

ときには、ロンドンの代理店からM氏に同行してもらい、超電導電子レンズが世界で

ただ一台ベルリンのフリッツハーバー研究所で稼働中なので、それを見学してくるように

と言うことでベルリンを訪問したときには、たまたまその研究所に以前J社の同じ部屋に

勤めていたU博士がJ社を退職後フリッツハーバー研究所の超伝導電子レンズが設置されて

いる隣の研究室に勤めていた偶然があったからでした。このような偶然もあり、海外旅行

に不慣れだったため行く先々で、知人のお世話になったのですが、それをディートリッヒ

女史は、世界にお友達がたくさんいると好意的

に解釈してくれ、私は、彼女の超伝導電子レンズの技術引き継ぎは合格したわけです。

ちなみに、ディートリッヒ女史の風貌は、サンデー毎日に連載されていて、単行本にも

なった長谷川町子の「いじわるばあさん」そっくりでした。もちろん、いじわるなどで

は全然なく、たまたま時期が一致してしまったミュンヘンのビール祭りであるオクトーバー

フェスティバルにも案内してもらいビールの後で、遊園地で遊ぶさまなどは若者をしのぐ

ほどでした。

いったん決まってみると、社内では私が英語が出来ないことももちろん問題にされた

と思いますが、電子顕微鏡の操作についても入社時の訓練は受けておらず、果たして

超伝導電子レンズの技術引き継ぎなどできるのかという点が問題にされたものと

思われます。その後の会社からの提案は、ケンブリッジかオックスフォードに留学

する人を募集しているが、お前はどうだというものでした。もちろん、そのためには、

シーメンスへの滞在は他の人に譲らなければならないというものでした。本来、

ディートリッヒ女史への対応からすれば、これをご破算にして大学留学

を選択するのは信義にもとるわけですが、その魅力と技術の引継ぎという重大任務

を果たして自分が果たせるかと迷っていたことでもあり、その提案を断ることが

出来ませんでした。シーメンスには、4年間の米国駐在経験もあるI(現専務)と

交代しました。会社の計画にまんまとはまったわけですが、私の40才以降はこの選択が

大きく効いてくることになりました。

もう少しだけ、この超伝導電子レンズの話を続けますが、I氏が

持ち帰った、レンズを日本で作ろうとしたとき、熱絶縁に使うためのセラミックスと

クライオスタットに使うステンレスが、当時の日本ではドイツ並みのものが手に

入らないなど、現代では信じられないような材料開発のドイツに比べての遅れが

目立ち、日本の材料だけでは開発できないものであることが分かり、結局うやむやに

なってしまいました。現在では作れるレベルにあるとは思われますが、

その必要がなくなったということもできます。同じ同盟国として、ドイツと日本は

第二次世界大戦を戦ったわけですが、ドイツがヨーロッパの各地を占領していったため、

各地での科学技術の進歩はそれらを吸収しながら行くことが出来たわけですが、日本は、

ヨーロッパ、アメリカからの技術の入手が途絶え、わずかに、ドイツから潜水艦と、

シベリア鉄道経由で新しい機械や技術がもたらされるだけの鎖国時代に逆戻りしたような

状況の中で、日本の技術進歩は止まってしまっていたことを痛感させられた時でした。、

即ち、当時は強磁場はなんでも超電導という雰囲気があり、収差補正の成功後10年ほど

の間に起こったなんでも収差補正と似た現象が起きていました。

現在では、電子顕微鏡のレンズを超電導ににしようなどとは誰も考えておらず、完全

反磁性の応用例もまだ見つかってはいません。そうした事情は色々ありますが、当時は

重要と考えられ、私は代わりにCambridge大学Engineering DepartでDr. Munroが学生時代

を過ごした場所に行くことが出来たわけです。

コンタクト・質問は、こちらまで

♪EOS津野"eostsuno@yahoo.co.jp"

最初のページ

作成日 2019年4月5日, 改定日 2021/06/20

|

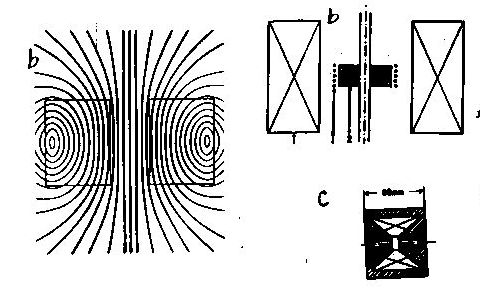

図1. シーメンス社に1986年まであった超電導電子顕微鏡。

図1. シーメンス社に1986年まであった超電導電子顕微鏡。 |

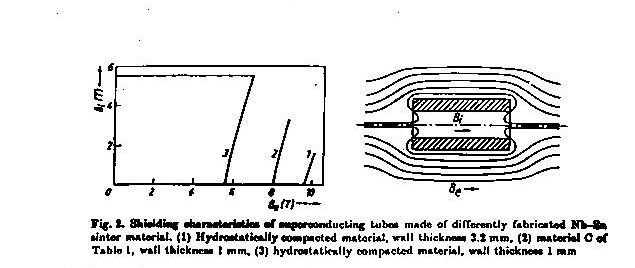

図2. シーメンス社の超伝導シールド対物レンズ。

図2. シーメンス社の超伝導シールド対物レンズ。 |

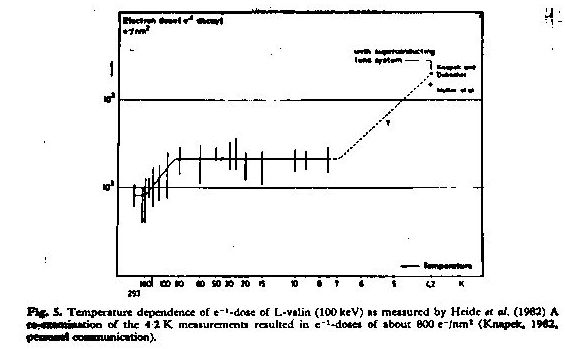

図3. シールド対物レンズの原理。 |

図6.超電導電子レンズの物理的性質。 |

図7. scmレンズの物理的性質 |

| Since 14Sep14

|