|

EOS津野の 電子光学講座 Contact: eostsuno@yahoo.co.jp |

STYLE

電子顕微鏡の使い道の中で、平行ビームを必要とする応用がいくつかあります。一つは、電 子回折図形を作る時で、ビームが平行であるほど得られるスポットはシャープになります。 もう一つは磁区構造を観察するときで、ローレンツ電子顕微鏡で磁壁の像がシャープに なります。たいていは第二コンデンサレンズをデフォーカスにして、ビームを暗くすることで、平行度を高め、 撮影時間を一分程度に長くすることで撮影します。最近になって、Diffract Imaging法と言う 新しい方法が開発され、照射ビームの平行性に関し、厳しい要求が出てきました。この方法は、 電子回折図形から像を再生する方法で、普通、回折図形には角度情報が失われているため、 これから像を再生することはできないと考えられていましたが、コンピューターの発達により、 繰り返し計算によって、この情報がなくても再生ができるようになったわけですが、 その時、ビームの平行性がより高い方が再生がうまくいくというわけです。 このように、 平行度の必要な観察がその電子顕微鏡の主な用途である場合には、コンデンサレンズを改良 することで、平行度を高めることもできます。ローレンツ電子顕微鏡の場合は、試料にレンズ の磁場をかけないという。もう一つの要求もありますから、両者を一緒に工事すればよいこと になります。ここでは、平行化の方法についてだけ述べることにします。 |

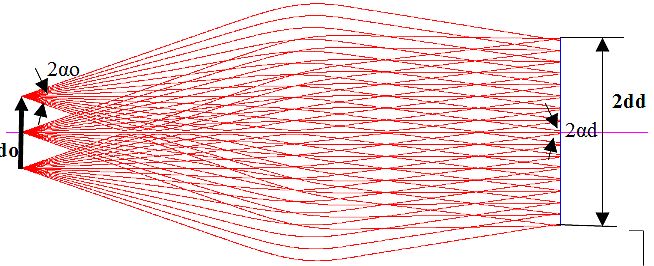

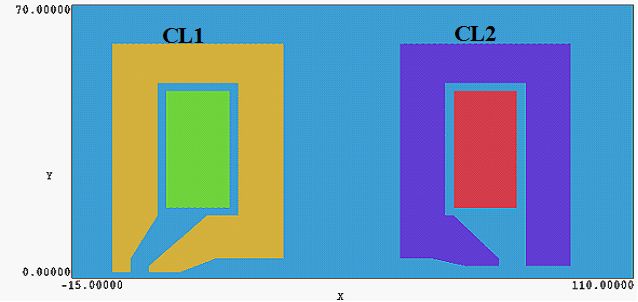

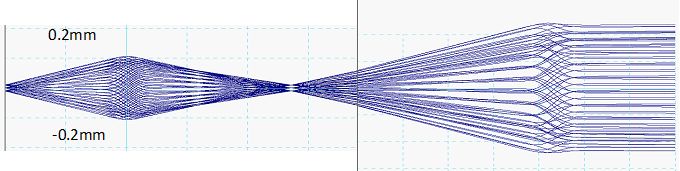

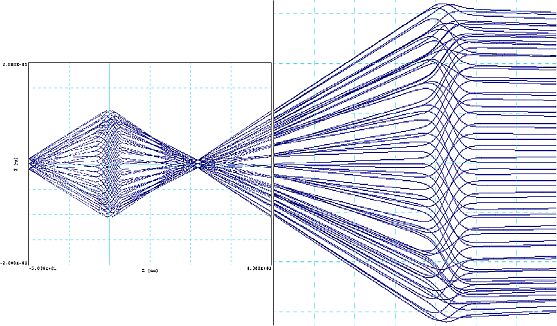

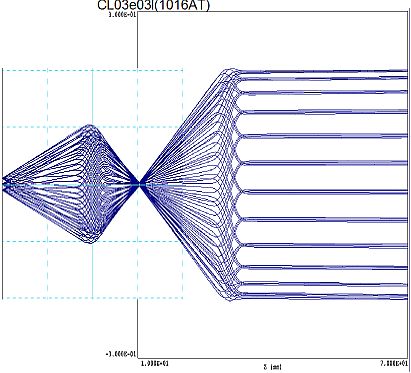

照射ビーム平行化のためのレンズ設計光源のサイズが小さい場合に有効な平行性の高いビームを得る方法として、ケーラー 照明法を前ページに紹介しました。但し、ケーラー照明は、光源サイズが大きい場合 には、平行ビームとはならず一様な明るさのビームとなります。。ケーラーの論文は、 1893年にに掲載されています(文献1)。もちろん、この当時電子顕微鏡はまだ発明 されていませんので、この照明法は光の顕微鏡に関して提案されたものでした。 電子顕微鏡の試料照明法に関しては、1990年に開かれた電子顕微鏡国際会議でZeissによって 紹介されています(文献2)。この方法をさらに発展させて、電子顕微鏡に応用したのは、Carl ZeissのProbstらで、1991年にアメリカの電子顕微鏡学会EMSAで発表しています(文献3)。 図1は、対物レンズの前方焦点面から試料までの電子軌道をシミュレーションしたものです。 ケーラーの論文やICEMの論文でもこれと内容の同じ図面が描かれています。この 図で、左側の太い矢印が光源からコンデンサレンズによって作られた像を表しています。 ここから出たビームは、いろいろな角度で出ているにも拘らず、試料上をほぼ一様に照明 しています。光源からのビームの放出角度は試料上ではビームの広がりとなっています。 つまり、大きな角度で出たビームは試料上を広く照射するわけです。 一方、試料の中心から外れた位置から出たビームは、中心から出たビームと同じ角度を 持ったビームは同じ位置に達していますが、その位置を斜めから照射しています。つまり、 光源が有限の大きさである限り、平行ビームは作られず、光源の大きさで決まる角度を 持ったビームが試料上を照射するわけです。ケーラー照明に関して書かれたほとんどの 文献でこれと同じ内容の図が描かれているにも拘らず、ケーラー照明が平行ビームを 得ることが出来る照明法だと言う誤解が生まれたのは、ビームの平行性に対する要求が、 まだそれほど強くなく、FEG(電界効果型電子銃)などを用いた場合は光源径が小さいため、 試料上を照射するときの角度が小さいのでほとんど平行ビームであると考えることが出来た せいとも受け取れます。つまり、平行性の程度が10-3 radian (1mrad)、あるいはせいぜい10-4 radian (0.1mrad)までであれば、上のような図に示されるビームでも平行ビームと呼ぶ ことが出来たと考えられます。 Diffractive Imagingのように10-5オーダーと言う高い平行性が 要求される装置においては、もはやケーラー照明を平行ビームを得るための方法として 考えることは出来ないわけです。 ケーラーの論文(文献1) (またはその英語訳(文献2)によれば、 ケーラーの時代、光の顕微鏡で試料を照射するにはまだ電球が普及しておらず、炎によって明るさ を取っていたため、試料が一様に照射されずむらができることが問題だったそうです。このむらを なくす照明を行うために考案された照明法こそがケーラー照明で、光源の一点からでたビームは 試料全体を照明し、また試料の一点は光源の全てから照明される方法として提案されていたわけです。 ケーラーは平行ビームについては全く触れておらず、むらのない照明のための方法として提案した わけです。つまり、一点からでたビームは試料の全体を照らすと言う項は、中心ビームは平行ビーム となると読み替えることができますが、光源の全体から出たビームが試料の一点を照らすと言う説明は、 光源の中心以外の点からでたビームは、試料をその位置に応じていろいろな傾斜角度で照明すると読み かえなければなりません。そこで、平行ビームが試料の観察領域全体を照射することが要求される ディフラクトイメージング法においては、ケーラー照明とは別の照明法が求められることになります。 一方、電子顕微鏡分野でこれまでに平行性の高い照明が必要とされた分野は電子回折とローレンツ 電子顕微鏡でした。前者については、平行照射ビームの生成について考察した文献が以下に示すように 少しだけありありました。ただし、これらの論文ではケーラー照明については触れておらず、磁場による 回転によって平行性が乱されることに言及している程度です。一方、ローレンツ電子顕微鏡では、平行 ビームを必要としていますが、それについて考察した論文は見当たりません。ローレンツ電子顕微鏡は デフォーカスによって磁壁の像を作るものですが、ビームの平行性が高くなるほど磁壁像のシャープさ が向上します。そこで平行性を高くするために用いられていた方法は、最終段のコンデンサレンズ(CL2) の励磁を弱めるものでした。これはCL2が作る光源の像を拡大していたことに相当すます。ケーラー照明 が最終コンデンサレンズでビームを拡大していたことと同じですが、ローレンツ法では試料の磁区構造を 観察するものなので、試料に磁場がかかることを避けるため、対物レンズはオフか又は、用いられても結像 レンズ系だけを有し、試料とその前方には磁場のない即ち、照射レンズのない対物レンズが用いられて いました。このため、試料はCL2から遠く離れた位置にあり、CL1が縮小したビームをCL2が拡大して投影 することによって平行になるべく近いビームを得ていました。この利用法は、特にケーラー照明を使って いたわけではないのですが、ケーラー照明の条件を含んだCL2弱励磁の条件が使われていたと言うことが できるでしょう。この方法は下に示した文献3,4にあげた電子顕微鏡に対するケーラー照明法が紹介される 以前から広く用いられていたものです。もちろん、光の顕微鏡に対するケーラーの提案はローレンツ 顕微鏡が始まるはるか前でありました。つまり、ローレンツ電子顕微鏡では、試料に照射するビームを コントロールするCL2の励磁条件だけを単独にに規定する方法であると言うことができるでしょう。 その前段のCL1に対する条件は何も規定されてはいなかったのです。 ケーラー照明法を、コンデンサレンズ(CL1と CL2)と対物レンズ(OL)の組み合わせのCL1+CL2+OLの 3段照射系で考えたとき、CL2の励磁条件をそのフォーカス面が対物レンズの前方焦点面に一致する ようにあわせこむことで実現するとされています。SEMなどで使用されるスポットモードではCL2の フォーカスがCL2のすぐ下にあり、ビーム径が縮小されます。そこから発散したビームが対物レンズ の照射系に入り、さらに縮小されたビームが試料に当たることになります。これに対して、ケーラー 照明では、CL2の励磁はスポットモードの場合に比べて弱められ、CL2のフォーカスは対物レンズの 後焦点面に一致させるためOLに近づき、CL2は拡大モードで使用されることが多かったのです。 これは、通常、対物レンズは高性能のものが使用されるためその焦点距離が短く、前方焦点面はCL2 から遠く離れたOLのすぐ上に位置しているためです。また、CL2とOLの間には、偏向系、非点補正、 ビームスキャン系などのコイルが何段も配置され、これらを収納するために大きな空間を必要と していることも、もうひとつの理由となっています。こうして、CL2のフォーカス位置が対物焦点面 と一致した場合にビームが平行化されると考えられてきたわけです。このような一般的にTEMやSEM などの照射レンズ系の構成が、ケーラー照明の条件を満たしたときに、軸上ビームは平行化されます が、軸外ビームは角度を持った照射条件となるという照明になった理由です。 このことをもう少し定量的に述べると次のようになります。X=+-0.5μmと中心X=0から5mradの角度で 放出されたビームがレンズに入って、ケーラー照明の条件を満たすような励磁条件で出てきた場合、 中心ビームは、たとえば3.66002E-06と言った、10-6もの並行性を持ったビームが実現されますが、 X=+-0.5μmのビームの傾斜角度は、-4.17931E-04, 4.24727E-04と言った値で、最初に放出された ときの角度(+-5x10-3)に比べて一桁高い平行性が実現しているものの、中心ビームに比べて2桁低い 平行性しかありません。もちろん、この値は、光源が有限の大きさを持っていることから出てくる もので、光源の大きさが一桁小さく、+-50nmであれば、10-5の平行性が実現することになる わけです。 電界放射型電子銃FEGなどの電子銃では光源サイズが10nm程度であるとも言われていますので ケーラー照明だけで10-5の平行性は十分実現する筈ですが、実際の実験ではそれほどの平行性が 実現したと言う証拠が出ていません。これは、電子を加速した際の加速レンズ、その後の照射 レンズ系などの収差やベルシェ効果などによって、実際の光源径が大きくなっているためと考 えられます。収差補正装置を導入することによって、これらの収差を低減し、10nmオーダーの 光源径を維持出来る可能性もありますが、ここではコンデンサレンズ系の使い方の改善によって、 光源のビーム径が大きい場合でも中心ビームに劣らない平行性を軸外ビームにもたらすことの 出来る照射条件を考えましたがここでは差しさわりがあるので、割愛します。 図1に二段レンズ照射系の一例を示す。このような二段照射系で平行度の高いビームを得るための方法は、初段レンズ(CLn)の倍率を1倍程度か又はそれ以下とし、後段レンズ(OL)の励磁条件ををCLnの像面をOLの前方焦点面とするように設定したときに得られる。 この条件は、ケーラー照明の条件を含んでいる。ケーラー照明の条件は、軸上ビームの平行化に必要な条件であり、これを外した条件の下にビームを平行化する条件はない。ここで問題としているのは、軸外ビームを平行化する条件であり、軸外ビームを平行化する条件は、軸上ビームを平行化する条件を含んだ上で、更なる条件を必要としているのである。 電子顕微鏡は、その装置構成の都合から、対物レンズのひとつ手前のレンズCLnが拡大で使用 されていました。そのため、ケーラー照明では軸外ビームは平行となりません。CLnの倍率を 縮小モードにすれば、ビームのフォーカス位置は無限遠方となり、ビームが平行化されます。 TEMやSEMなどの照射光学系では、OLの前方に位置するコンデンサレンズ(CLn; n=2 or 3)と OLとの距離が大きく取られています。これはこの間に偏向系、非点補正、スキャン、古い時代 のTEMでは試料挿入系などが入れられていたため、広い空間を必要とした事情によります。 また、OLとしては高性能即ち、短い焦点距離のレンズが使用されるのが一般的ですから、 OLの前方焦点面は、OLの近辺にあるのが普通でした。従って、CLnとOLの前方焦点面の距離は どうしても長くなり、CLnは拡大系として使われるのが一般的でした。もちろん、拡大系が 電子光学的に望ましいから拡大形になっているのではなく、特に強い要求がなかったために、 作りやすい装置が選択されただけと思われるわけです。 SEMなどでは細く絞ったビームで試料上を走査するため、照射レンズ系は縮小系で 使われるので、CLnも当然縮小で使われていると考えがちですが、鏡筒内のレンズなどの 位置関係を調べるとわかるように縮小することは出来ない構造になっています。ビームの 縮小は、前段のCL1などとOLによって主に行われます。CLnが実際には縮小系としては 使われていなかったことが、電子顕微鏡ではケーラー照明が平行ビームの生成系になり 得なかったことの理由です。 図3には、CL1の励磁条件を弱くして、CL1の拡大率を上げ、約2.5倍の倍率が得られる ようにした場合を示しています。また、図3と図4は、CL2の励磁を平行ビームが 得られる条件の前後にした場合です。これらの場合、軸上ビームと軸外ビームが それぞれ分離した軌道を描いていることが特徴です。 次に、CL1を縮小モードで使用した場合を見てみましょう。図5がこれに当たり ます。縮小率は約0.75倍です。一見CL2によって並行ビームが作成されているように 見えます。ただし、CL1による縮小のため、ビームの角度が大きくなっており、CL2に 入ったビームの大きさが大きくなっています。図5はさらにCLnの縮小率を大きくした 場合で、0.5倍より小さな倍率となっています。図で見る限り結果は同じようなもので、 ただ縮小率が大きくなると、CLnから出るビームの角度が大きくなるため、OLに入るときの ビームサイズが大きくなり、作られた平行ビームの直径が大きくなる違いが出てきます。 このことは実際には好ましくなく、観察する試料の倍率が小さい場合はともかく、倍率を 大きくして微小領域の観察を行いたい場合には照明が暗くなることを意味します。 しかしながら、CLnの縮小率が大きいことは光源位置での軸外ビームの端と中心との距離は ビームの縮小によって小さくなるため、平行ビームが作りやすくなることを意味しています。 厳密な調整を行った場合には縮小率が1の場合と、0.1の場合で同じビームの平行度が得られる としても、実際に使用するときの調整でCLnの縮小率が大きい場合の方が高い平行度が 実現しやすい可能性はあります。 実際、図4と図5の場合について、試料上でのビーム角度比べてみると、図4の場合には、 ビームの傾斜角は10-4から10-5程度ですが、図5の場合には10-5から10-6の一様性を確保 しています。この違いをCLnの縮小率が大きい方が平行性が増すと結論ずけることは 出来ません。中心ビームの平行性は、OLのアンペアターンを細かく変えることによって 少しずつ変化し、最適条件を見つけるためには多数回の繰り返し計算を必要とします。 この細かい調整によって、軸外ビームの平行性はあまり変化しません。縮小率が大きい ほど平行性の高いビームが実現しやすいということは出来ます。 コンタクト・質問は、こちらまで♪EOS津野"tsuno6@hotmail.com" 著者のページ 作成日 2017/08/15 修正 2018/12/13, 2021/07/05 |

|

|

次に平行性を確保しながらビームの照射領域を狭くする方法について考えてみましょう。

顕微鏡は倍率が上がるほど観察領域の面積は狭くなります。しかし、検出器の面積は

同じなので、検出器に当たる光の量をある程度以上にするには、倍率が高くなるほど

強いビームを用いなければなりません。ビームの平行照射ではビームを絞ることが

出来ないため、暗いビームで我慢せざるを得なかったのですが、ビームの広がりを

排除する工夫によって、平行照射でも明るいビームを確保することが出来るようになります。

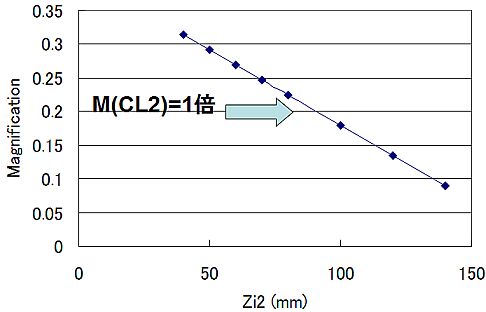

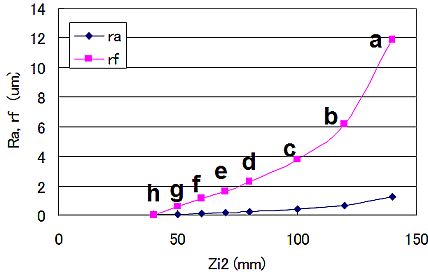

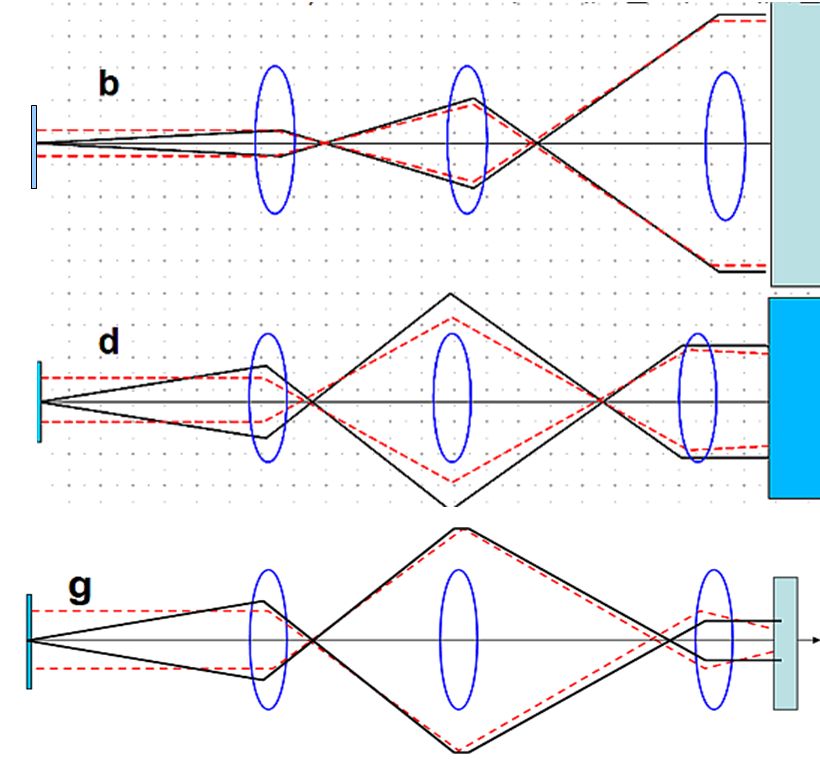

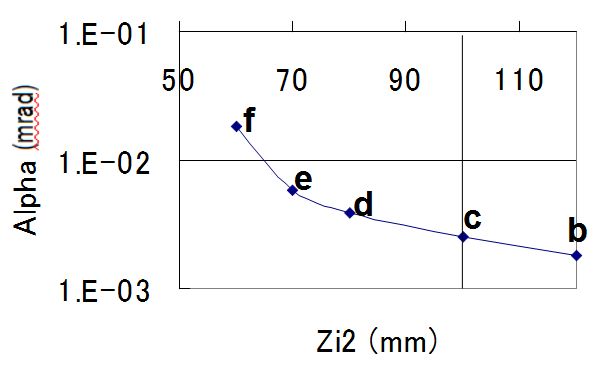

図7に示す3つの軌道は、cl1+cl2+olの3段照射系における軸上軌道と軸外軌道をCL2の フォーカス位置を変えて描いたものです。これまでのシミュレーションでは収差や磁場 による像回転なども含まれた実際の軌道についてみてきたため、なぜ、あるいはどのように 軸外ビームの平行ビーム化が行われるのかの理由をつかむことが難しかったのです。ここでは、 原理的な図を示すことによって、数値的な表示も用いてどのような条件によって並行ビームが 実現するかを示してみます。 さて、3枚の軌道を見ると、軸上ビームは全て平行ビームとなっています。つまり、ケーラー 照明の条件が成り立っているのです。軸上ビームが平行となるためにはOLに対してケーラー 照明条件が必要なため、軸外ビームも平行にするための条件は、CLnについて別の条件が さらに付加される事になります。上の3つの軌道を見たとき、bは平行な軸外ビームを持って いるが、dおよびgはもはや平行性を持っていません。また、軸外ビームの傾斜角はgがdより 大きくなっています。b, d, gなどは後で示す図におけるCL2の作るフォーカス位置を示して います。bとd,gとの違いは、bではCL2の焦点面がCL2の近くにあるにも拘らず、d, gでは むしろOLに近づいていることにあります。図8はOLの物面位置Zi2と半径1μmの軸外ビーム の試料面上でのビーム照射角度です。fの場合一点を除いて10-5の平行度を実現しています。 ここに示した場合は、レンズの収差などを考慮していない理想的な場合であるのでかなり 良い値となっています。実際のビームではb, d, fの場合を示しましたが、見た目に平行 ビームとして見えるのはa,b,cの場合です。aは、10-6以内の平行度と思われます。見た目 にも平行なビームが得られるのは、CL2の収束位置がZ=100mmより左側に来た場合です。 つまり、CL2とOLの中間点よりフォーカス点がビーム縮小側にあった場合に軸外ビームも 平行になるのです。 図7の赤の破線で表した軸外ビームの軌道が黒の実線で表した軸上ビームにほとんど重なる ような条件の場合に、軸外ビームが平行化するのです。これは図を見れば明らかなように、 きわめて自明のことです。軸上と軸外が同じ軌道になれば、軸上ビームは元々平行ビーム の条件に設定してありましたので、軸外ビームも平行化します。このことは別の言葉で 言えば、レンズ系を縮小で使うと、クロスオーバー面が像面に近づくということです。 クロスオーバー面と像面が接近すればするほど両軌道は同じに近づくわけです。 軸上ビームがケーラー照明の条件にあるので、軸外ビームの軌道を前段レンズの条件 によって、軸上ビームの軌道に近づけてやれば、軸外ビームも平行化されると言う わけです。図9はCL1+CL2の倍率を示しています。倍率は、CL2の像面位置に対して直線 関係を示しています。いまCL1単独の倍率がM(CL1)=0.2倍ですので、合成倍率が M=0.2の場合、CL2単独の倍率はM(CL2)=1倍と言うことになります。 この方式の欠点はビームサイズが大きくなることでこのビームを絞りによってカット して微小領域ビームにした場合には暗くなることです。この様子を示したのが次の 図10です。図10は、CL2の像面位置Zi2に対して軸上ビームと半径1μmの軸外ビーム の試料上での半径を示しています。軸外ビームの平行化が成り立つ付近で特にビーム サイズの増大が著しいことがわかります。この増大を少しでも抑える工夫が、CLnと OLの距離を短くする方法です。この距離は、普通の電子顕微鏡では偏向系、非点補正、 スキャン系などが置かれるため、レンズの積み重ねによる距離だけではない大きな距離 がとられていることが普通です。照射領域を小さくし、輝度の減少を防ぐためにはCLnと OLの距離を出来るだけ近づけるため、偏向系、非点補正、スキャン系をCLnの後方では なく、その一段手前のCLn-1に移動させる、あるいは、レンズの励磁コイルに対し ギャップのあるポールピースの位置をCLnとOLの間に近づけるなどの工夫が必要になり ます。 |

図1. 対物レンズの前方焦点面から試料までの電子軌道をシミュレーション。

図1. 対物レンズの前方焦点面から試料までの電子軌道をシミュレーション。 図2. 二段照射レンズ系(CLn+OL)の一例。一番下の面が電子ビームの通る光軸。

図2. 二段照射レンズ系(CLn+OL)の一例。一番下の面が電子ビームの通る光軸。

図8. OLの物面位置Zi2と半径1μmの軸外ビームの試料面上でのビーム照射角度。縦軸はmrad。

図8. OLの物面位置Zi2と半径1μmの軸外ビームの試料面上でのビーム照射角度。縦軸はmrad。