|

EOS津野の 電子光学講座 |

|

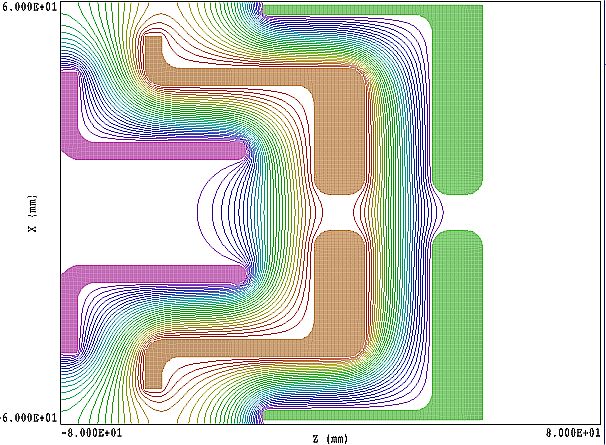

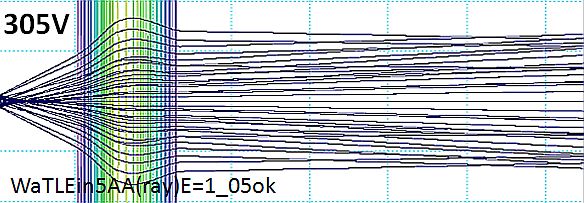

一様ビーム生成のケーラー照明ケーラー(Koehler)の論文は、1893年に[文献1]に記載されています。つまり、すでに120年以上 も前のことなわけです。名前のKoehlerのoはウムラウトと言うのでしたか普通のoではなく その上に点が二つ付くoです。ドイツのZeissと言う光学機器メーカーの社員でした。それか ら100年後の1993年にイギリスの顕微鏡学会であるRoyal Microscopical Scietyのプローシー ディングス[文献2]にその原文と英語の翻訳が掲載されました。この翻訳を読んでみますと、Koehlerが何をしようとしていたのかが具体的に分かります。我々 は光の顕微鏡と言いますと、豆電球で試料を照明しているのを想像しますが、ケーラーの時代 には、ブンゼンバーナーでガスを燃やして照明をしていました。その場合、明るさのむらが最大 の問題でした。Koehlerが考えたのは一様な照明法だったのです。その方法として彼が提案した のは、光源の一点は試料全体を照らし、試料の一点は光源の全体から照らされる照明法と言う ものでした。確かに、光源が点ではなく面積を持っており、その場所によって明るさにむらが ある場合の照明法としてこの原理は優れた方法であることが分かります。光源の一点が試料 全体を照らし、試料の一点が光源全体によって照らされていれば有限の大きさのむらのある 光源でも試料は一様な明るさで照らされることになります。 この光源の一点は試料全体を照らすと言うのは一点から出たビームが試料全体を照明する わけですから平行ビームを作ると言うことであり、試料の一点は光源全体から照らされる と言うことは光源の色々な場所から出たビームが試料の一点に集まると言うことであります。 ここで気が付くことは、Koehler照明は一様なビームの照明法であって、平行ビーム生成法 ではなかったわけです。平行ビームであるためには、光源の大きさを小さくする必要がある ことが分かります。試料上の一点は光源全体から照明されるからです。つまり、光源と 試料の距離と光源のサイズで決まる角度分だけ傾いて照明されるわけです。 つまり、Koehlerは、レンズの焦点(回折)と像の関係を述べていたと現代の言葉では 言い換えることが出来るわけです。この関係をシミュレーションで図1に、模式図として 図2に示します。光源を対物焦点面にフォーカスさせれば試料は一様に照明されると言う ことになります。コンデンサレンズで対物レンズの前方焦点面に光源の像を結ばせれば 良いというわけです。 このKoehlerの照明法をZeissのProbst[文献3]は1991年にアメリカの電子顕微鏡学会で平行 ビームを照射する電子顕微鏡の光学系として紹介しました。 Koehlerの論文の英訳を見るまではProbstの説明だけではケーラー照明法は難しくてよく 分かりませんでした。何か特別な方法のような気がしたからです。しかし、Koehlerの論文 を見てしまうと、電子顕微鏡による平行ビームの生成に必要なことは、ケーラーの言う前方 焦点面にビームを収束させると言うこと以外に、その前方焦点に収束させたビームを出来る だけ小さくすると言うことが求められていると言うことが図3からわかります。つまり、 ケーラーの場合は、前方焦点にフォーカスしたビームは必ずしも小さくありませんから、 この焦点面の中心から出たビームだけが平行ビームとして試料全体を照らすことになり ます。前方焦点面の光軸から離れた位置にフォーカスしたビームは、その位置から試料 全体を照らしますが、もはや平行ではなく、角度を持って試料を照らすわけです。つまり、 Probstは電子顕微鏡による平行ビーム生成法をZeissでとっくの昔に考えられたものだと 照明することで権威ずけるために、丁度100年前に提案されていた同じ会社のケーラーの 論文を引用して、あたかもその方法がZeissでは100年も前からわかっていたように述べた のだと思われます。ケーラーが述べたのは、「光源の一点は試料全体を照らし、試料上の 一点は光源全体から照らされる」と言うものでしたが、Probstは、幸い電子顕微鏡の照射 ビームのビーム径はこれが小さかったものですから、対物レンズの前方焦点面に出来た光源 の像が一点に収束していると考えてケーラーの照明法で平行ビームが出来るとしたわけです。 折イメージングなどでは高い平行性の他、ビームの照射領域の大きさを小さくしたい といった要求もあります。その場合は二つのレンズの間の関係はどのようにしたら良い のでしょうか。その答えは案外簡単で、対物レンズの焦点距離を短くすれば良いのです。 そのことは図3に書いた光線図を見ればわかります。しかし、実際にレンズを設計して みますと色々な困難が出て来ます。焦点距離を短くすると言うことは、焦点面が対物 レンズの場の中に入ってしまうかもしれません。こうなりますと、前方のコンデンサレンズ で対物焦点面に作る微小ビームに影響が出ます。ここに微小なビームを形成できなくなり 大きな収差が発生してビームが広がります。ですから、対物前方焦点位置は必ずレンズの 場の外になければなりません。と言うことは、対物レンズのギャップと穴径を小さくしな ければなりません。これらを小さくすると言うことと焦点距離を短くすると言うことは同じ 方向を向いたことですのでそれ自身は問題ありませんが、視野カットの問題が起こる可能性 があります。 ビームの平行度に対して磁場によるビームの回転が効く可能性があります。ビームはレンズ 作用によってだけ傾くわけではなく、回転によっても傾きます。この傾きをなくすための方法 は二つあって、一つはレンズを静電レンズにすること、もう一つは磁場レンズでも回転を補償 するダブルギャップレンズを使う方法です。ダブルギャップレンズは3磁極レンズとも呼ばれ、 像回転に伴って生ずるS-字歪収差(異方性歪収差)を発生させない投影レンズや、スピン偏極 電子ビームを積んだSpLEEMなどでスピン回転をさせないためのレンズなどに使われています。 ここでは、回転によってビームの平行性が崩れるのを防ぐために使うことが出来ますが、 図4の形状を見ればわかるように、ギャップが2個ある分だけ大きくならざるを得ません。 そのため、上で説明した微小サイズの平行ビームを必要とする場合には使いにくいレンズに なります。 一方、静電レンズもビームの回転をしませんから回転によるビーム傾斜の恐れはありません。 しかし、図5に示しますように、静電レンズとして一般的なアインツェルレンズはやはり3極 構成で、ギャップを2つ持つため、小さなビームサイズを作りたい場合には有利な方法とは 言えません。 |

|

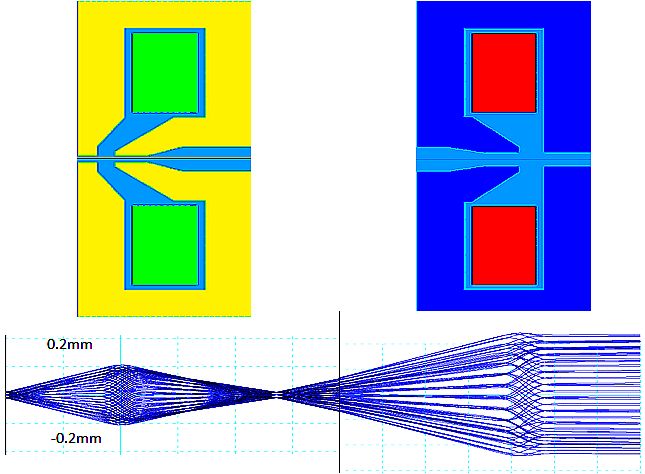

図1. ケーラー照明のレンズ配置。コンデンサレンズで対物前方焦点面にフォーカスを作れば

対物レンズから出るビームは平行になる。

図1. ケーラー照明のレンズ配置。コンデンサレンズで対物前方焦点面にフォーカスを作れば

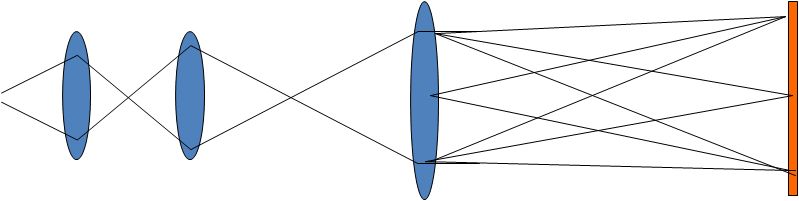

対物レンズから出るビームは平行になる。 図2. Koehler照明の光線図。光源の一点は試料全体を照らし、試料上の一点は光源の全ての位置から照らされる。

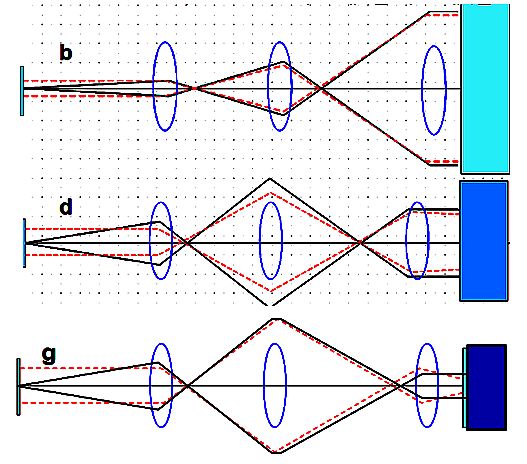

図2. Koehler照明の光線図。光源の一点は試料全体を照らし、試料上の一点は光源の全ての位置から照らされる。 図3.ケーラー照明の平行ビームサイズを小さくするには対物レンズの焦点距離を短くすれば良い。

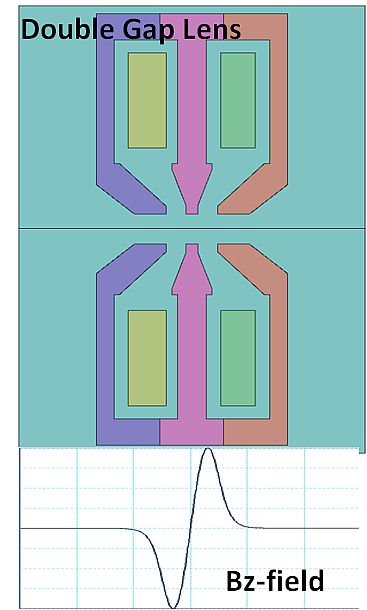

図3.ケーラー照明の平行ビームサイズを小さくするには対物レンズの焦点距離を短くすれば良い。 図4.磁場レンズによるビームの回転を補償するためのダブルギャップレンズ。

図4.磁場レンズによるビームの回転を補償するためのダブルギャップレンズ。 図5.静電レンズ。アインツェルレンズと呼ばれる静電レンズは3極構成で、3磁極磁場レンズと似た形状を持っている。

図5.静電レンズ。アインツェルレンズと呼ばれる静電レンズは3極構成で、3磁極磁場レンズと似た形状を持っている。 図6.対物レンズの焦点面にビームが一点に収束せず、球面収差によって光軸方向に広がりを持って分布した場合の

平行ビーム生成。

図6.対物レンズの焦点面にビームが一点に収束せず、球面収差によって光軸方向に広がりを持って分布した場合の

平行ビーム生成。